済生学舎で活躍したOB/OG

宇良田 唯

(画像をクリックすると拡大します)

はじめに

今回、済生学舎で活躍したOB/OGの特集を企画いたしました。第一回目は、【宇良田 唯】先生です。

彼女は、当時低かった女性の地位をものともせず、ただ一途に燃えるような情熱と向学心をもって僻遠の地から単身ドイツに留学し、日本女性として初めて西洋女医「ドクトル・メディツィーネ」(医学博士)の学位を取得。その後帰国し、人生後半においては中国の天津に雄飛して、「同仁病院」という大きな病院を経営。国籍の違いや貧富の差、親疎の別なく医をもって臨み、<人間愛>を貫いた、とてつもなくストイックな女性。

後輩として大変誇らしく、第一回目に取り上げさせていただきました。

ちなみに、彼女の戸籍名は「タゞ(タダ)」であるが、自らは好んで「唯」という字を用いたと言われており、彼女のことを記す書物においては、「唯子」・「おタダさん」「タダ」と記されているものもあり。

ここでは、その【宇良田 唯】先生の生涯をご紹介します。

<経歴>

1873年(明治6年)5月3日、肥後国(現在の熊本県)の天草諸島の一村、天草郡牛深村で、父「宇良田玄彰」と母「キシ」の1男2女の次女(兄、姉に次ぐ末子)として誕生した。

湖東小学校(後の天草市立牛深小学校)を経て、1890年(明治23年)、唯は18歳になろうとしていたとき、村の富豪の若旦那との縁談が持ち上がった。両家は日頃から大変良好な関係であったが、結果としては離別していると言われている。

諸説あるものの、「婚礼の手筈が整い、祝言の最中に花嫁がいなくなった」や、「結婚後に置手紙を残し婚家を去った、連れ戻されても再び家を飛び出し、ついには遠縁の家に住み込んだ」などの話がある。置手紙には「私はお婿さんが嫌いで出奔するわけではありません。もっと勉強したいだけなのです。」との内容だったと言われており、婚家である濱田家が幸い、唯の真摯な向学心への理解が得られたため、離別を許されたとも言われている。

<医を志す>

唯の出奔先は、現在の熊本県中央区新町「諸毒消丸本舗 吉田松花堂」であった。唯の母・キシの妹が嫁いでおり、唯にとっては大叔母のところに身を寄せたことになる。

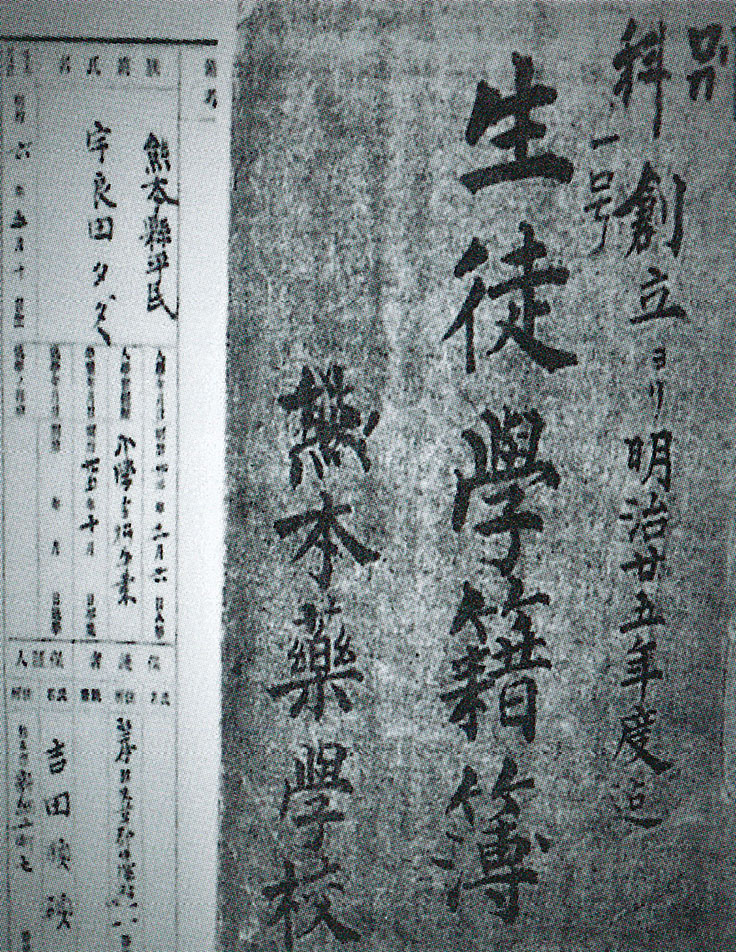

1890年(明治23年)11月6日、熊本薬学校(のちの熊本大学薬学部)に入学した。

1892年(明治25年)10月に薬学校を卒業し、11月25~26日に大阪で行なわれた薬剤師学科試験および12月1~2日の実地試験にも合格している。1894年(明治27年)8月27日に薬剤師名簿に正式登録され、薬剤師として父と共に漢方薬局を開業した。しかし、唯の向学心は留まることがなく、牛深には眼病を患う住人が多かったことから、医師として人々を救うことを志して、2年も経たずに薬局を廃業した。

このとき東京には、すでに破傷風菌を発見して結成抗毒素(免疫体)療法を確立した細菌学者「北里柴三郎」博士がいることを知っていた唯は、1895年(明治28年)に上京して、翌1896年(明治29年)に、私立医学校である済生学舎に入学した。済生学舎は、開校当時には女子の入学を許可していなかったが、日本の公許女医第3号である高橋瑞子が門戸を開いた功績、そして済生学舎が再び女子の入学を禁止する4年前のことであり、唯は運良く入学することができた。

1897年(明治30年)に医術開業試験の前期、翌1898年(明治31年)5月に後期の試験に合格した。医師になるためには、通常なら3年間の課程が必要なところを、猛勉強の末に、1年半で学問を修めたことになる。これは、すでに薬学を修めていたために一部の単位が認定されている。

同1898年、私立伝染病研究所(後の北里研究所)に入所し、北里柴三郎の助手を務めて修業を積んだ。また北里博士は唯と同じく熊本出身であり、後述のように結婚の媒酌、中国の開業の助言など、公私にわたって唯の恩師となった。北里博士の他、同じく熊本出身であり、日本で初めて帝王切開を行った日本の産婦人科学界の始祖である浜田玄達にも師事して、浜田から産婦人科学を学んだ。研究所の同窓には野口英世もいた。翌1899年(明治32年)に医籍登録し、牛深で「宇良田眼科医院」を開業した。

唯はその後、1902年(明治35年)に再度上京し、北里博士の「国立伝染病研究所」に入所し、2年間助手として厳しい医学の勉強に没頭、ドイツ留学を目指しドイツ語を学んだ。

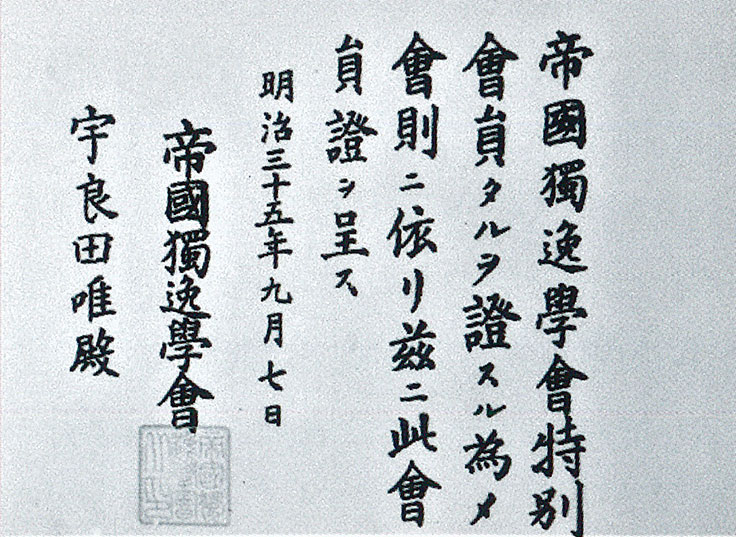

唯は実地研究として、東京市内や地方の病院で医局員として勤めたが、自身が専攻を望む眼科学の研修場所は、当時としては医学の本場であるドイツが唯一であった。ドイツは唯が開業前に伝染病研究所にいた頃よりの夢であったが、母にそばにいてほしいと乞われ、すぐ実行に移すことができなかったとの経緯があった。猛勉強が叶って、1902年(明治35年)には帝国獨逸学会(帝国ドイツ学会)の会員となった。

1903年(明治36年)1月10日、唯は郵便船「備後丸」でドイツへ渡った。出発前には、麹町の富士見軒で日本女医会の新年会を兼ねた送別会が開催され、済生学舎での卒業生で、のちに東京女子医科大学の創立者となる吉岡彌生が幹事の1人を務めた。

渡航費には7000円もの莫大な費用を要した。(当時、銀行の大卒初任給が35円の時代で、令和3年で市職員の月給が18万2000円、約5200倍となり、7000円をかけると3640万円である。)

当初、唯は、北里博士がベルリン大学に学び、世界の医学者となったことを知っていたこともありベルリン大学を望んでいたが、同大学で目標としていた医学士号取得が不可能と知り、マールブルク大学に留学した。同大学は当時、公式にはまだ女子の入学を許可していなかったが、国外の正規の医学課程修了者に限定して受け入れを始めていた。唯は、北里博士からの紹介状に加えて、すでに医師免許を持っていたことが功を奏して、同1903年春にマールブルクの聴講生の資格を得た。

唯は1903年の夏学期では指導教官である眼科教授のルートヴィヒ・バッハの授業のみを受けていたが、「せっかく来たのだから全教科を」と勧められ、マールブルク大で眼科と衛生学研究所に所属し、病理学、生理学、産婦人科学、内科学、外科学と、医学部のあらゆる授業を受けた。朝7時から午後の19時まで複数の授業を受け、その後もラボで実験に明け暮れる過酷な日々で、ドイツ滞在中はほとんど下宿と大学の往復だけの日々を送り、ドイツ人との交流の機会もなかった。眼科の研究のみを目的としていた唯にとっては、眼科以外を学ぶことは不満であったが、ここで全教科を学んだことが、後の医療活動に生きる結果となった。

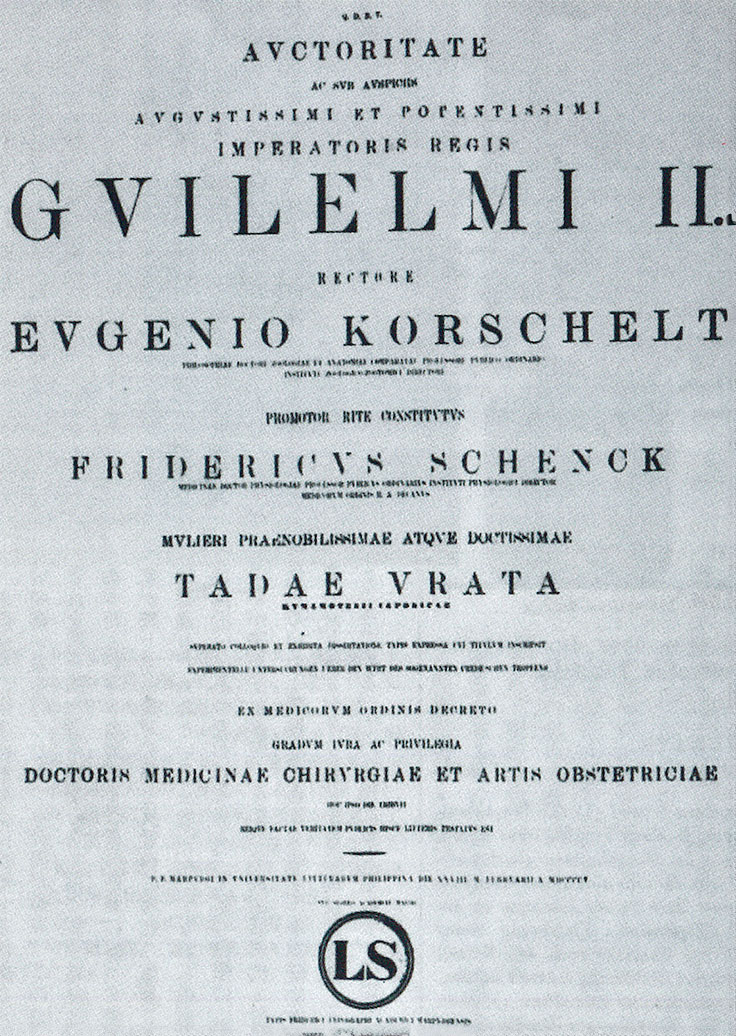

1905年(明治38年)2月上旬、唯は新生児淋菌性結膜炎の予防法に関する学位論文「いわゆるクレーデ点眼液の効果に関する実験的研究」をドイツ語で書き上げ、同1905年の眼科学専門雑誌に掲載された。この論文に続き、同1905年2月から口頭試問を受けた末、唯は念願の医学士号「ドクトル・メディツィーネ」を得た。マールブルク大学創設以来、女性初の医学士号取得者であり、日本人女性としても初めてのことであった。

1905年(明治38年)、唯は日本へ帰国。その後は牛深の生家を一部改造して、眼科医院を開業した。

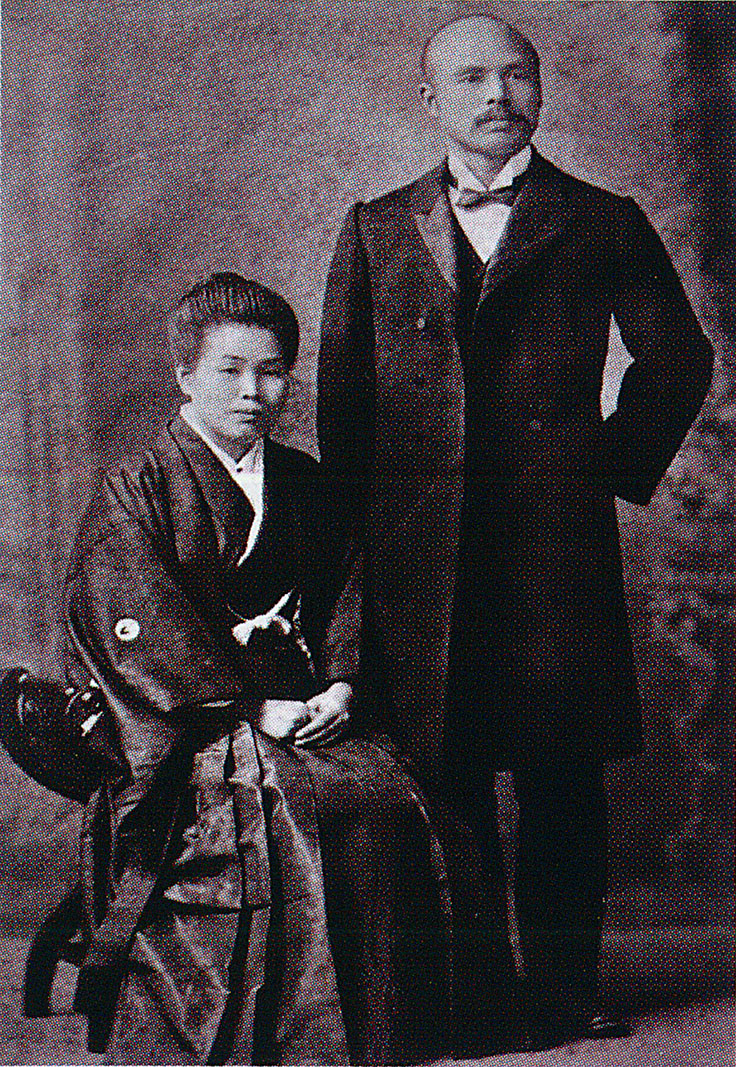

1907年(明治40年)、北里博士の紹介により、彼の門下生で、伝染病研究所の薬剤師である中村常三郎と結婚し中村姓となった。媒酌人は北里夫妻が務めた。

なお唯は帰国後に、文部省に論文を提出して学位を申請したことが、『東京医事新誌』1417号で報じられた。このことは1906年のベルリンの月刊雑誌『Ost-Asien』(「東亜」の意)でも取り上げられ、日本政府が女性に学位を授与するかどうかはドイツでも注目されたが、結局は「女性に学位を授与した前例がない」とのことで、実現することはなかった。

その後も唯は、病気に苦しむ人々を、より多く救うことを望み、その道を求めて北里博士の元を訪れた。彼は唯に、満州の目に余る医療事情を教えて、「ドクトルの称号を得た君は、この日本に留まらず、本当に君を必要としている地で力を振るうべき」と強く説いた。同1907年、唯は新天地を中国に求めて夫と中国大陸に渡り、総合病院「同仁病院」を開業した。「同仁」は「広く平等に愛する」の意味での命名である。

唯はこの同仁病院の院長として、夫の常三郎は1階で薬局と印刷所を経営する、多角経営の病院であった。唯はドイツのマールブルク大で医学部のあらゆる授業を受けたことが功を奏して、専門である眼科のみならず、産婦人科、内科、小児科の診療も請け負った。

満州事変勃発の翌年の1932年(昭和7年)、糖尿病を患っていた夫の中村常三郎が急逝。唯は、医師として多忙のために満足に夫を看護できず、体調の急変にも気付けなかったことを深く後悔した。苦しむ患者を救うことを己の使命としていた医師としての生涯で唯一、このときだけは、医師となったことを後悔した。友人に「辞めようかと思った」とも話したものの、自らの使命を医師と信じ、その道を貫き通して、満州事変が激しさを増すまで、天津で医師として働き続けた。しかし日中関係の悪化に拍車がかかったことで、同仁病院は閉鎖を強いられた。

同1933年に、唯は同仁病院の閉鎖により、静養も兼ねて日本へ帰国し、故郷の牛深で開業した。この牛深での診療科は眼科と産婦人科であり、産婦人科は眼科に加えて、当時の天草で特に必要とされていた医学であった。唯はここでも中国と同様、貧しい者には無償で接した。この牛深での開業時は、女医の珍しさと名声により、島の内外から患者が押し寄せたとの説と、逆に「初老の女医」との評判が良くなかったため、患者は滅多に来なかったとする説がある。

翌1934年(昭和9年)に上京して、池上洗足町(のちの東京都大田区南千束)に「中村眼科医院」を開業した。この医院は唯自身が「隠居仕事」とも呼ぶほど小規模のもので、1日の患者の人数はせいぜい1桁であった。北里柴三郎門下であり赤痢菌発見で知られる志賀潔、癌研究所の稲田龍吉や、近隣の中国人留学生たちとの交友もあった。

還暦を迎えた後、長年にわたって医療活動にその身を費やしたことで体を病み、入院加療の身となった。東京での開業の翌々年、1936年(昭和11年)6月18日に池上洗足町の自宅で、稲田龍吉に看取られつつ、肝臓癌により63歳で死去した。東京で行われた葬儀には、吉岡彌生を始め、当代一流の医学者たちが参列し、志賀潔と漢学者の漆山又四郎が友人総代を務めた。遺骨は長崎県島原町で夫の常三郎と共に葬られた後、分骨が牛深小学校の近隣の山頂に、父と共に葬られた。

唯の存命当時は、女医界における先駆者として、女医界では注目されたものの、同時期の先駆者の1人である吉岡彌生らと比較すると、日本から離れた期間が長いため、一般的には関心は持たれなかった。1992年(平成4年)10月、日本人女性初のドイツ医学士号取得の功績により、社会に貢献した熊本の人物を称える「熊本県近代文化功労者」の1人として選ばれた。このことが契機となり、唯の研究は徐々に進み始め、文献でも取り上げられるようになった。

2011年(平成23年)11月、和水町の元医薬品会社員の自費出版により、九州各地の医療の先人や活躍中の人物計24人を紹介した『明日を拓いた九州の医療改革者たち』が発行され、九州出身の北里柴三郎、熊本でハンセン病患者の救済に尽力したハンナ・リデルとエダ・ハンナ・ライトらと共に、唯が無名の医療改革者として紹介された。

おわりに

今回宇良田先生についてご紹介するにあたり、情報の多くは「宇良田唯女史生誕150周年記念祭」の世話人会 代表 吉川茂文様が作成された【宇良田唯 日本女性初の「ドクトル・メディツィーネ」生誕150周年記念誌】から引用させていただきました。ここに改めて御礼申し上げます。

(平成3年 柏木哲也)